おじぞううさ

おじぞううさ今回は実際にNFTアートの完成までやっていくそ。

どきどき!

注意:この記事はopensea旧バージョンの記事です。

現在の仕様とは異なるので昔の仕様として読んでいただくようお願いします。

~作品がNFTアートになるまで(続き)~

- デジタル画像を用意する(済)。

- 【メタマスク(MetaMask)】をインストール、設定する(済)。

- マーケットプレイス(Openseaなど)に設定したメタマスクを紐づけさせる(済)。

- 画像をアップロード、タイトルなどを設定して完成!

- (任意)コレクションを作り作品をまとめる。

前回は①~③までやったから今回はいよいよ完成だね!

もしメタマスクやオープンシーの設定が済んでない方は先に設定しよう。前回の記事にまとめてあるので読んで欲しい。

今回は④画像をアップロード、タイトルなどを設定して完成!を解説します。

なお、⑤のコレクション設定は任意ではあるが、慣れてきたらコレクション設定してからNFTを作成してみよう。

作品をNFTにしてみよう!

使用している画像はスマホやipadなどでメタマスクのブラウザを使用したときのものだ。

前回伝えていなかったが、海外のサイトなので英語表記になるのは仕様だ。

英語は苦手…

もしパソコンとグーグルクロームの組み合わせなら翻訳機能や日本語仕様のオープンシーも使えるので試してみると良い。

作品ををOpenseaにアップロードしよう

オープンシーのTOP画面だ。今回はNFTアート作成ということで「Create」(クリエイト)を押してくれ。

おお…英語がやまほど…

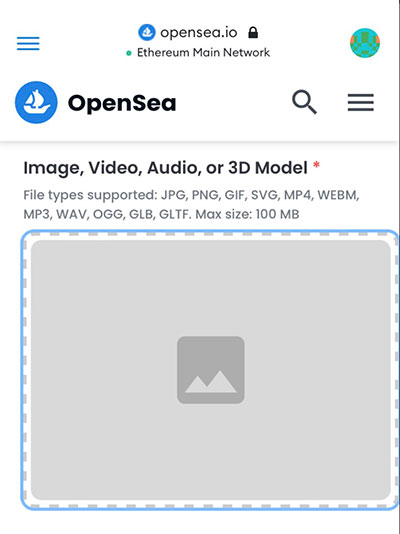

一つずつ解説するから安心しろ。赤い「*」マークは入力必須項目だ。

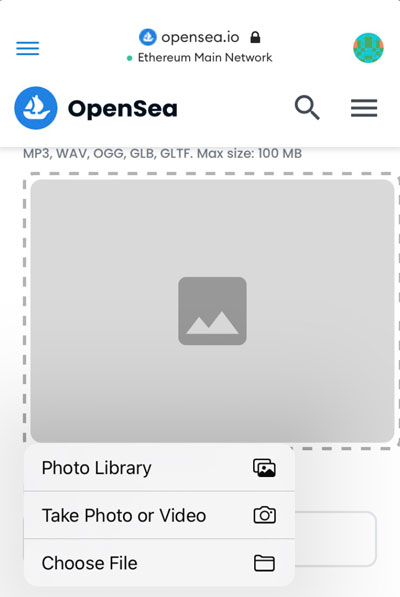

まずは点線の枠をクリックしよう。次にNFTにしたいイラストデータを選ぶんだ。

アップロードするファイルの容量は100MBまで!動画など容量が大きいものはあらかじめ確認しよう!

アップロード方法の一例

- Photo Library:保存された写真ファイル一覧から選ぶ。

- Take Photo or Video:この場で写真や動画を撮って作成する。

- Choose File:保存されたファイルから選ぶ(最初からこの方法1択の場合もあり)。基本はこれを選んでおけばOK。

次は…作品の名前決めよう!

Name(名前)は作品の顔でもあるからな。日本語でも設定可能だ。後から変更することもできるぞ。

いくつかの項目は作った後でも変更できますが、販売されたり譲ったりなど誰かの手に渡った場合は一切変更できません(手元に全数量戻ってきた場合は変更可能)。

作品のデータを色々設定しよう

後は何をやればいいの?聞きなれない英語ばかりで不安…。

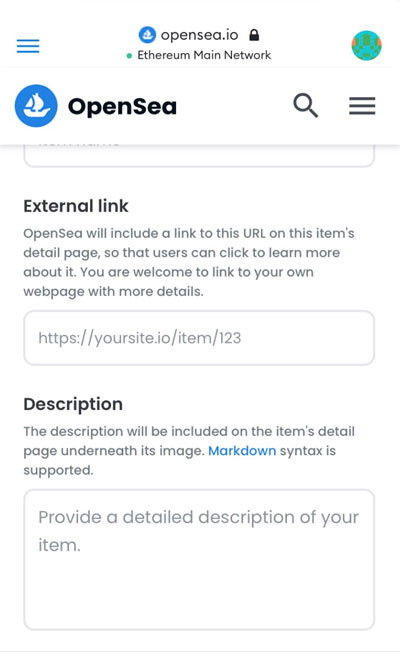

1つ1つゆっくりやれば大丈夫だ。External link(外部リンク)は自分のサイトのリンクボタンを右上に表示する機能だな。

ブログでもやってなきゃ特に不要だ。

Description(ディスクリプション)には作品の説明を記入しよう。

書かなくてもいいが、作品のテーマや背景が相手に伝わるので書いておくのがおすすめだ。

ふむふむ…

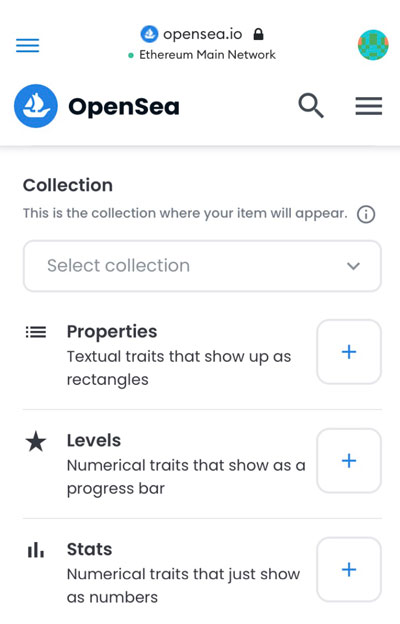

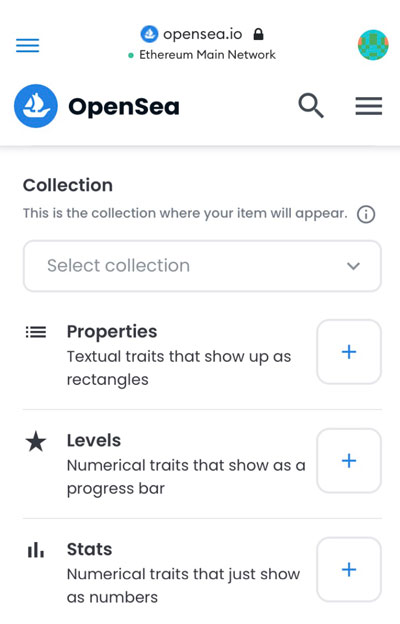

Collection(コレクション)は作品をまとめるカテゴリーみたいなものだ。これはあとで解説するのでいったん選ばなくてもOKだ。

コレクションから直接作成している場合は最初からコレクションの名前が入っている。

Properties(プロパティ)、Levels(レベル)、Stats(統計)は主にゲーム関係のNFTにおけるステータス値のようなものだ。この辺の設定はお好みでやってもいいしやらないでもいい。

このPropertiesは英語しか入れられないんだねー。

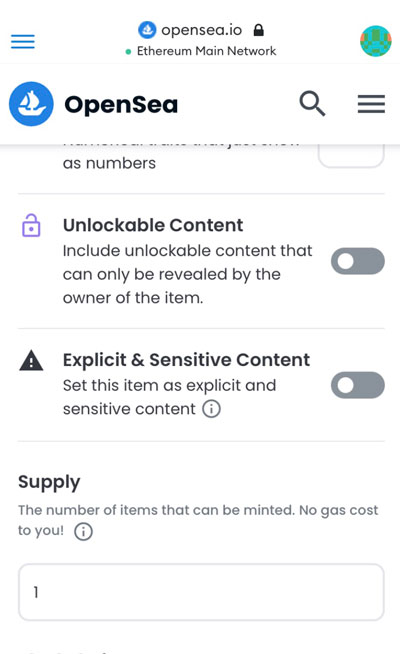

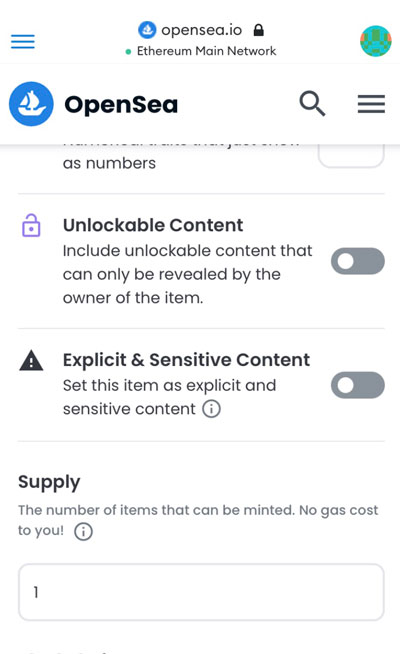

Unlockable Content (鍵付きコンテンツ)は所有者だけが見る事ができるメッセージを設定できる。秘密のサイトにご招待、なんてことも可能だ。

このExpliなんちゃらは?

Explicit & Sensitive Content (露骨な内容)は…早い話18歳以上を対象としたものと思え…深くは聞くな。いじらずオフにしておいてくれ。

はーい。

Supply(供給数)はNFT化する数量を決める。初期設定は1だが同じNFTを複数作成するときはここを変更するんだ。

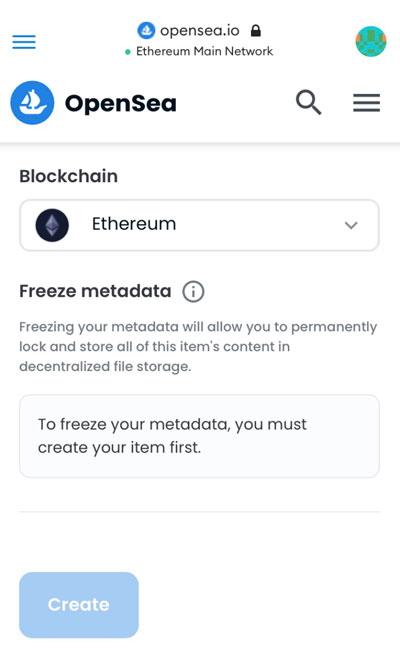

作品のブロックチェーンを決めよう

Blockchain(ブロックチェーン)はどのブロックチェーンで作品を作るかを決める。

日本の主流はEthereum(イーサリアム)とPolygon(ポリゴン)の2つだ。

ブロックチェーンは後から変更できないから注意だ。

ブロックチェーンならこの2択

- Ethereum(イーサリアム)とは 仮想通貨ETHに使われているブロックチェーン技術。何かと比較的高い手数料(ガス代)がかかる(数百円~千円以上のときもある)。海外のアートはこのETHが主流。

- Polygon(ポリゴン)はブロックチェーンでも基本的にガス代がわずか(多くても数十円)なので初心者向け。日本はPolygonも多く使われている。

とりあえずお試しならPolygonがいいかな。

最後のFreeze Metadata(メタデータ凍結)は作品の情報を凍結して保存するということだ。作品のデータが守られるが消去、変更は一切できなくなる。

作品を作ったあとのEditで設定できるが、特にいじる必要もないだろう。

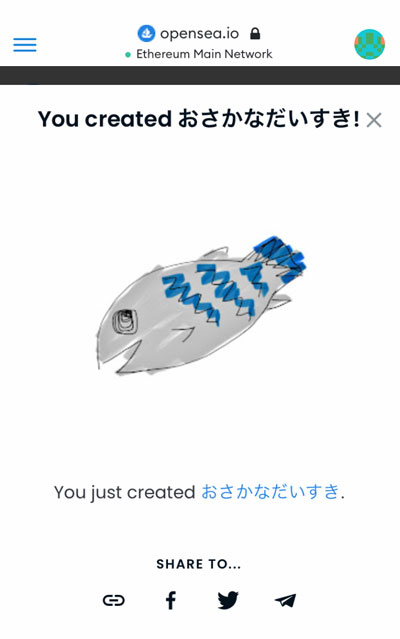

終わったら一番下の「Create}を押して完成だね!

やっと完成~!やったー!

おめでとう、これで立派なNFTアーティストだ。

このように作品をNFTにすることをmint(ミント)という。

(反応うっす)

Edit(エディット)は作品のデータを修正、編集できる。

Sell(セル)は作品を販売することができる。これはまた今後解説する。

わあ!販売もできるんだね!楽しみだなあ。

用語まとめ

今回は必要最低限の言葉に絞っておさらいだ。

- Descriptionとは、作品の説明文のこと。

- Supplyとは、NFTを作る数のこと。

- Ethereum、Polygonとは、NFTに使用されるブロックチェーンのこと。

- mintとは、作品をNFT化(発行)すること。

思ったよりもカンタンだね!

慣れてしまえば難しくはない。

色々ありがとう!

今までNFTに触れてなかった人が興味を持ってもらえるだけで満足だ。

ぜひチャレンジしてほしい。

ほかにも色々教えてね!

うむ、NFTはまだまだやるべきことがたくさんある。次回また解説しよう。

to be continued…

コメント